ハワイサマースクールの指導者である加藤と裵(ぺ)は、発達支援事業の海外研修の一環として9月23日から4泊6日、ハワイに滞在し、ハワイで特別支援教育を熱心に行っている学校をいくつか見学しました。

【ASSETS SCHOOL K-8】

LD、およびギフテッド、ADHD傾向の生徒が多く入学しているプライベートスクールです。対象学年はK0(年長)~K8(中2)までで約200人が在籍しています。

中央にいらっしゃるのが校長先生で、学校見学には校長先生自ら案内していただきました。

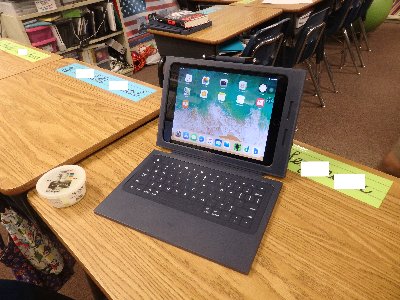

ASSETSは学校からの貸し出しで全校生徒がiPadを持っており、K-3(小学3年生)からは自宅に持って帰ってもよいそうです。1クラスは約16名。在籍生の85%がASSETSの高校に進学しています。

iPadのルールもしっかり掲示されていました。

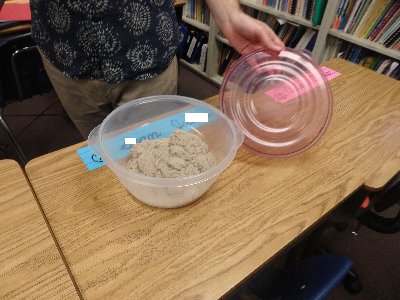

クラスの環境は子どもの安心や落ち着き、集中に合わせて担任の先生が整えています。そのため、座るイスはバランスボールやクッションなどがあり、机にはスライム、砂などたくさんのアイテムが置いてありました。カウンセラーも数名おり、生徒が話したいときにすぐは話す体制がとれているそうです。

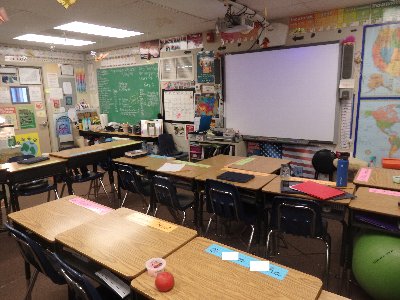

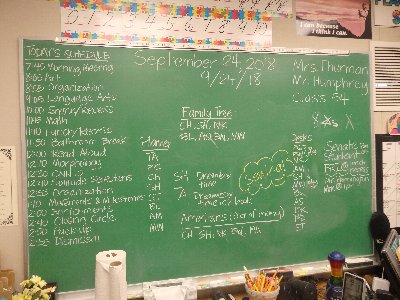

校長先生の話からは「居心地(comfortable)」ということばをたくさん聞きました。ASSETSが教育を行う上で特に意識していることでした。すべての教室に電子黒板(固定用)があり、スケジュールや生徒の役割、座る位置は名前入りで壁や床の掲示されていました。

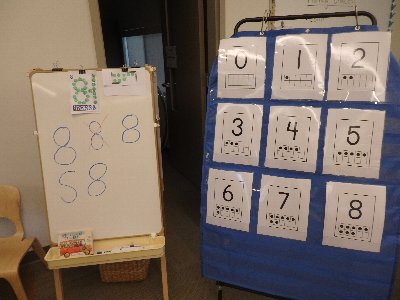

年長児の数字のまなび方もユニークでした。

建物はとてもカラフルで、教室毎にコテージのような造りになっており、室内も色鮮やかでした。

敷地内には巨大なアスレチック広場があり、テーマパークに遠足に来たような光景でした。

教室のドアはおもしろいデザインになっており、教室も調理室、美術室、音楽室、図書室だけでなく、演劇室やブロックのための部屋などもありました。

特に美術室は3Dプリンターなど、目を見張る充実した設備でした。

【ASSETS HIGH SCHOOL】

K-9(中3)~12(高3)までの約150名が在籍しているプライベートスクールです。各クラス9人で編成されており、95%の人が進学するそうです。ここを卒業すると高校卒業資格がもらえます。高校からこの学校に入学を希望する場合は、「入学したい」という生徒の気持ちを必ず事前に確認して入学を決めているそうです。

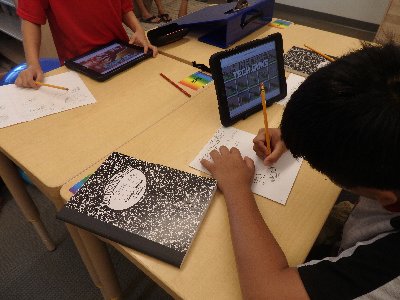

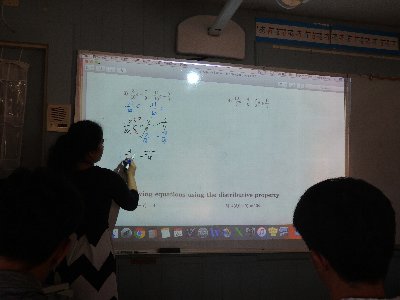

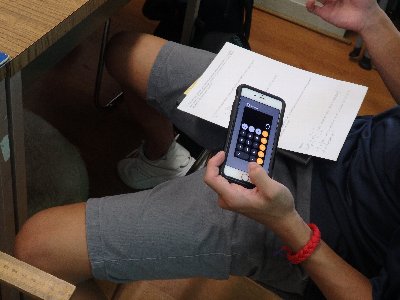

「考えさせる」「ある流れの過程ややり方を学ぶ」「行動に移す」を大切にし、生徒に考えさせる取り組みをしており(例:数学の授業で電卓を使うのはOK。大切なのは解き方を学ぶ事。計算はテクノロジーに頼るべき)、よりスマートに、より効率的に学べる方法を教えています。またノートテイクは文字で書く、絵で表現するなど、個人がわかりやすい方法のノートテイクを尊重しており、教師は形にこだわらないそうです。書字が苦手であればプリント配布もあり、試験は特性に応じて記述なども穴埋めを多くするなど、特性に配慮して個々に作成する場合があるそうです。

授業毎に先生は違いますが、「音楽」「体育」だけでなく、「数学」「理科」などすべての授業はそれぞれの部屋が決められており、生徒が移動して学んでいました。

ふと机の下を見ると犬も授業に参加中でビックリしました。

ASSETSの高校では、K-12になると「メントルシップ」という職業体験が毎週水曜日に行われます。これは卒業を見据え、社会勉強の一環として、自分の力を知ること、できると思う自分とできる自分のギャップを減らすこと、自分が何に向いているかを体験から学ぶなどを目的としています。早期から自立や就労に向けた取り組みに驚くばかりでした。なお、進学については進学カウンセラーがおり、特性に応じて支援のある大学を斡旋してくれるそうです。

高校で大切にしていることは「基本的なことを確実にできるようにする」「コミュニケーション力」「問題解決力」とおっしゃっていました。

【ハワイ大学】

ハワイ大学では「kokuaプログラム」という学生支援を行なっており、障がいのある生徒への支援(困りごとの解決、担当の先生やキャリアセンターへのパイプ役)をしています。1966年にスタートし、その歴史やアメリカの法律に関する話をITO先生がしてくださいました。竹田先生とは20年来の付き合いだそうです。

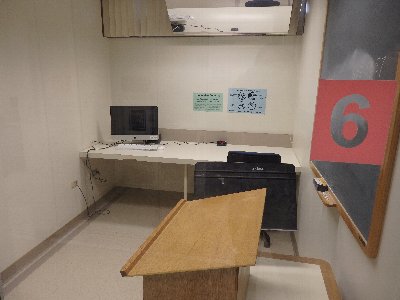

ここが「kokuaプログラム」を実施しているセンターです。

奥には個室がいくつかありました。

ハワイ大学には約2万人の生徒が在籍しており、その中で約1000人くらいは何らかの悩みや困りごとを抱えているそうです。この数字はこの規模のアメリカの大学では平均的な数字で、困っている人は発達障がい(LD、ADD、ASD)、身体障がい、精神疾患など様々だそうです。

アメリカでは、法律で22歳までは障がいを持つ生徒は支援(ADA)をしなければならないと定められており、大学も特別支援教育の対象となっています。

アメリカでは大学入学に際し、障がいの有無を聞いてはならず、日本で履歴書に書くような内容(人種・性別・宗教など)も同様で人権侵害となるそうです。すべては本人の自主的な申告により大学は情報を得るため、kokuaプログラムを受けるかどうかは、本人の障がいの受容が一番大きいそうです。入学時のオリエンテーションでは必ずkokuaプログラムの話、そして資料を配布し、必ず全生徒に伝えるようにしており、利用するかしないかは生徒が自由に決めています。障がいがあってもみんなと同じ教育を受ける権利(ADA)があり、アメリカで教育を受けるならば国籍が違っても適応されるそうです。しかしそれは他の人と同時だけの成果(一定の成績を修めなければならないこと)を求められることであり、日本と違い、アメリカの大学は厳しい世界でもあります。kokuaプログラムは成長できる場所と位置づけており、全ての大学教員一人ひとりと話をして、先生が障がいを恐れないように促しているそうです。

【SEEQS】

アクティブラーニングに力を入れているパブリックのチャータースクールです。設立して6年目とまだ若く、対象学年はK-6(小6)~8(中2)で、1学年60人、30人ずつの2クラス、全生徒約180人が在籍している小規模の学校です。

「数学」「理科」のみ通常の学年でクラスを編成し、教科書(ペーパー)を使って授業を行なっていますが、それ以外がSEEQS独自の授業でした。

とてもユニークな教育法を取り入れており、主要教科以外に、「EQS(essential questions of sustainability)」という教師が与えたテーマを縦割りで編成されたグループ(約30人)の生徒がディスカッションして実践していく、またはプレゼンしていく授業が水曜日以外の毎日、午後の2時間弱を使って行うことでした。世界や自然などをテーマとしており、訪問日は「世界で変えたいと思っていること」「持続可能な世界をどう作っていくべきか」をテーマにディスカッションを行っていました。

話し合う教室にはそれぞれ名前があり、「VOYAGE」「MOTHER SHIP」などが教室のドアに掲げられていて、生徒たちで話し合って決めたそうです。

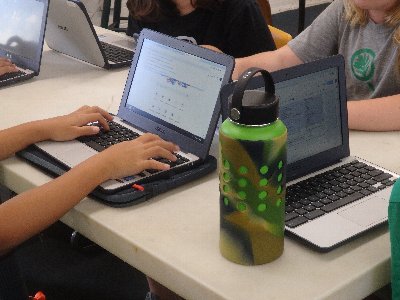

この学校は自然やエネルギーを大切にしているため、クーラーは使用せず、ペーパーもできるだけ使わない方針だそうです。そのため、生徒は1人1台PCが支給(学校から貸し出しで学年末に返却)され、ノートテイクはもちろん、調べ事、提出物などもPCを中心に行っていました。

来客や編入性の学校説明や案内は現役生徒が行っており、各クラスルームに入って見学する際はそのクラスの生徒が来て、自分たちが今している内容を説明してくれました。